2025.04.27 春景色~鷲子山上神社

新緑を眺めながら鷲子山神社方面に足を延ばしてみました♪

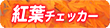

世の中がGWの季節になったらしく、筆者の職場では土日しか休みが無いので 「なにそれ」 感はあるものの(笑)、新緑を求めて走ってみた。 この時期の那須、塩原方面は超絶混雑が予想されるので敢えて避け、喜連川丘陵の付近を抜けて鷲子山神社まで行ってみようというレポートだ。

一応最終目的地は神社ということになっているけれども、春の風景をのほほんと眺めていく旅なので特にテーマなどはない。神社にフォーカスしたい方は途中を飛ばして神社編に直行していただければと思う。

■ まずは那須塩原駅周辺の春の景色などを

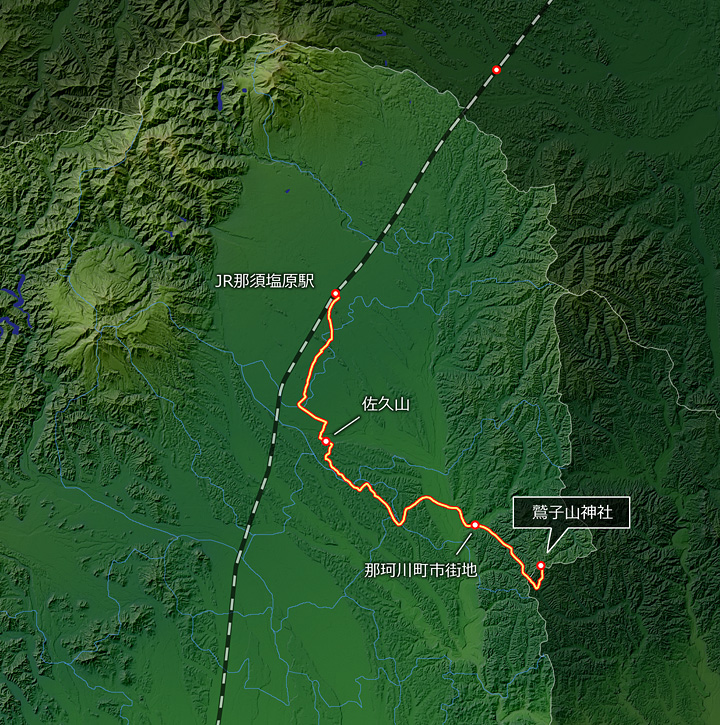

さていきなり出発する前に、今回は那須塩原駅近傍の菜の花スポットをまず紹介してみたい。ここは駅の西口側約500mくらいのところに広がるエリアで、150x80mほどの広さがある。

ここは新しい市庁舎が建つと言われている区画なのだが、駅前開発を40年もサボり続けている那須塩原市役所のやる気スイッチが本当に入るのか、ただのポーズで終わるのかはよくわからない。リアルな住民の意識としては怪しさ99%くらいの確率で信頼しているといったところだ(ぉぃ)。

ともかく、今のところこの区画は菜の花畑として使われていて、駅前市街地のなかに忽然とこんな風景が展開している。

建物をカメラアングルから追い出して花だけを撮れば、なにかの素材に使えそうな綺麗な絵になる。

来年もあるかどうか分からない幻のような風景だけれど、これはこれで美しい。

菜の花畑の隣には、さらにあと2倍ほどの面積で広大な草地が広がっている。

ここも市庁舎になるのだとすれば、ずいぶんと余裕のある空間配置で整備されるということになりそうだが……はてさて、どうなのだろう。

その隣には子育地蔵のお堂があり、周辺のl草地にはタンポポが咲いていた。 きっちりと管理された都市公園では芝刈り機でガーっと刈られてしまうのだろうけれど、田舎のゆるい空間では放置の美学(なんだそりゃ)があって、これはこれで良い雰囲気だ。

タンポポは園芸栽培するような植物ではなく、勝手に増えてく "雑草" に分類されている。 空き地があればどんどん増え、根が健在であれば5~6年に渡って花を咲かせる多年性植物だ。漢方の世界では蒲公英(ほうこうえい)と呼ばれ、西洋では食用にも用いられる。

漢方薬としてのタンポポは胃腸薬としての効能の他、乳の出をよくする働きがあるとされる。そんな事情があるので牧草地に繁茂するタンポポは特に駆除されることもなくフリーダムに咲いている。 もしかすると子育て地蔵の周辺で自生株がそのままになっているのも、同じ理由によるのかもしれないな。

■ 大田原方面へ

さて菜の花を堪能したら南方に向かって移動を始めよう。ますは大田原方面に向かって r53 を行く。

途中、東那須野公園の横を抜けていく。もうすっかり桜の季節は終わって葉桜となっているのがみえる。手前の太陽光パネル群はかつてブリジストンのタイヤ工場があったところで、工場閉鎖後に発電所となった。 儲かっているのかどうかは分からないが、徐々に整備が進んでいるところをみるとそれなりに稼働はしているようだ。

やがて今泉に到達、蛇尾川を渡る。河原には柳の仲間が多く繁茂し、ちょうど萌黄色を呈していた。

この付近は伏流水として流れてきた水が湧き出すポイントで、魚が多い。見ればウグイの仲間らしい魚影がちらほらと見える。

多少の無理は承知で拡大してみると、オレンジ色の婚姻色が出始めているようだ。ということはもうすぐ産卵期で、最も活発に餌を追うのがちょうど今頃というわけか。

筆者が子供の頃はこれをよく釣ったものだが、今では川で竿を振っている子供は見かけなくなった。娯楽が多様化したおかげで命拾いしている魚に、安寧の日々のあらんことを。

そのまま市街地を抜けてさらに南下していくと、水田にぼちぼち水が入っているのが見えた。 兼業農家の多いこの付近では田植えはGWの連休中に澄ませるのが一般的だ。ここはまだ水を入れただけで田植えは始まっていない。

伝統的な暦で6月に田植えを行っている地域に比べると、GWバーストのある那須周辺では早期成長、早期開花の傾向があり、8月末にはもう稲刈りが可能になる水田がでてくる。全体的に早稲(わせ)となるのがこのあたりの水田の特徴だ。早場米は一般に高値で取引されるらしいので、実入りは良いのかもしれないな。

■ 佐久山~さくら市方面

さてさらに南下して佐久山に至った。 それにしても高速道路が大渋滞しているニュースが流れている一方で、この交通量の閑散具合のなんとまったりとしたことか(笑)。

佐久山は普段なら城山公園が見どころとなるが、本日は鷲子山が目的地なのであまり寄り道はしない。 市街地を抜けたら旧奥州街道に乗って右折、さらに下っていく。

あたりの新緑は、非常に萌え萌えで美しい。

枇杷池を越えたあたりで、ゆるやかに起伏する牧草地がみえた。 ここだけアイルランドの牧場みたいな雰囲気だな。余計な電線も看板もなく、とてもシンプルでいい。

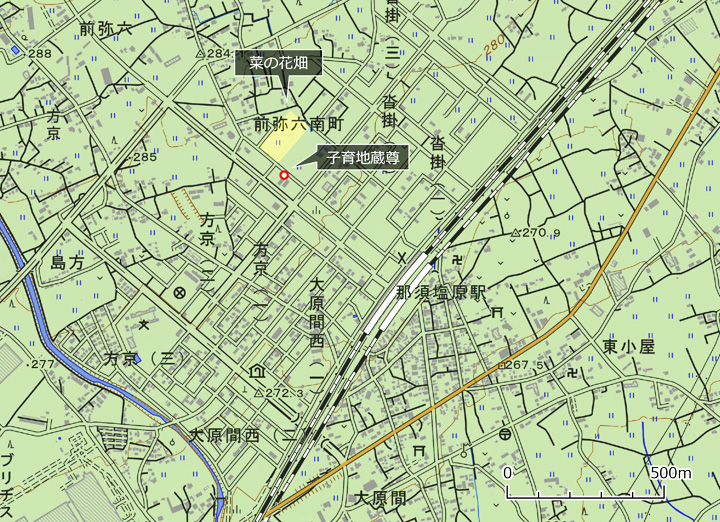

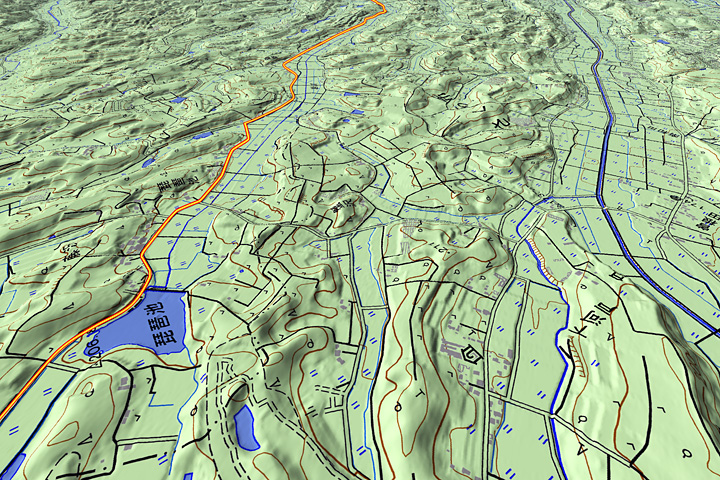

今いる佐久山~那珂川町のあたりは喜連川丘陵と呼ばれる丘の連続体にあたっている(文献によっては塩那丘陵という呼称もある)。古い律令国の区分でえば那須国と下野国の境界で、ここから北が那須野ヶ原(那珂川水系の領域)、南側が関東平野に区分される。

ちなみに地図上の呼称が 「山地」 ではなく 「丘陵」 なのは、起伏の程度が20m程度しかなく国土地理院に山としては認識されなかったためらしい。地質学的には分離丘陵などと呼ばれ、河川の浸食で取り残された細長い島状の丘が連続している。

この付近は総じて水は豊かで谷部には水田も多いが、水の引けない丘の上は開発から取り残され雑木林や牧草地になっている。場所によって表情がくるくる変わるので景観として面白く、里山の写真を撮りたい方にはお勧めの場所だ。

おお八重桜がみえるな。桜の中では遅咲きの種でソメイヨシノが葉桜になった頃に見頃を迎え、GWでもまずまず鑑賞に堪える。 良い花だ。

こんな風景の中を、ゆるゆると南下していく。 遠くには新緑の山々が次々と現われる。こういう山全体が新緑に萌える風景は南関東~西日本ではほぼ見られず、年間平均気温が15℃以下の北日本に多い。

一般に寒冷な気候では里山は落葉広葉樹が多くなり、冬季には皆葉を落とし、春になると一斉に芽吹く。 これから向かう鷲子山はちょうどその境界となる平均気温15℃ライン付近にある。 首都圏(特に東京近郊)在住の人がこのラインを越えて寒冷気候側に入ると、植生が一変するのを感じられるだろう。

<つづく>