2025.04.27 鷲子山上神社(その3)

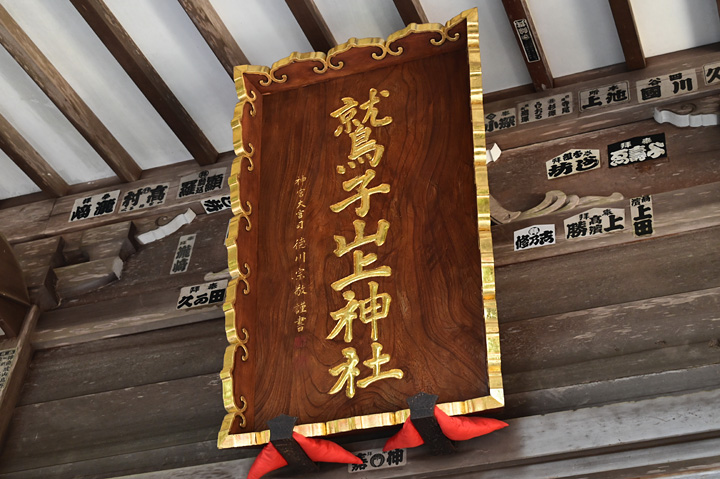

■ 鷲子山上神社(とりのこさんしょうじんじゃ)

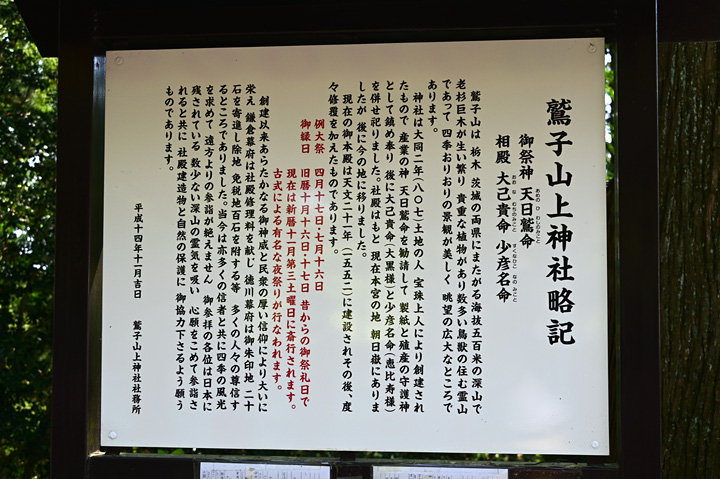

ではいよいよ神社の境内を歩いてみよう。 予備知識のない方はまず神社の名前の読み方も分からないかもしれない。ここは鷲子山上(とりのこさんしょう)神社という。

主祭神は天日鷲命(あめのひわしのみこと)で、記紀神話の天岩戸のくだりで神々の宴の演奏役を担当した神とされる。弦楽を嗜(たしな)み、神話では演奏中に弦の先に鷲(わし)が舞い降りて留まったことから吉兆とされ、その後に天照大神が岩戸から出てきたというストーリーが語られる。

その天日鷲命をここに祀ったのは、馬頭町出身とされる大蔵坊宝珠上人なる天台僧であった。神社の開基は大同二年(807)とされる。

この時代は平安遷都の直後にあたり、政治に口出しをする奈良仏教を嫌って朝廷が新興宗教である密教(天台宗、真言宗)と結び、また奈良仏教に押されていた古神道が急激に勢力を盛り返している時期にあたる。 特に大同年間は神社創建の大量ラッシュがあった特異な時期だ。

余談になるがそれまでの神道というのは自然の磐座(いわくら)や奇岩奇石、あるいは山そのものをご神体として拝むのが主で、神域には社殿が存在しなかった。 大陸渡来の壮麗な仏教建築にくらべてあまりに地味であったことから、それを反省して仏教に対抗できるような独自の神社建築が模索されていくのがこの時期にあたっている。古来の神域に社殿を建てて管理区画を定め、仏教寺院に対抗できる 「施設としての神社」 の体裁がこうして出来上がっていった。

神社を開いたのが仏教の坊さんといういささか不思議な状況は、神仏習合のひとつの形態(※)と思うべきなのだろう。坊さんとしては仏寺を開いたつもりで、地元住民の認識は 「古来の神様を今風に祀っただけ」 という状況を思えばわかりやすい。実際、境内には別当寺であった伍智院の跡があり、明治維新の神仏分離令がなければ現在でも仏寺と併設という状況だったことだろう。

※仏教が日本に広まっていく過程で、従来の古神道の神々を 「実は仏様の化身なのです」 と説明する本地垂迹の理屈が用いられた。このため同じ神様を仏式/神式のどちらでも崇敬することが可能で、長らく信仰は混ざりあっていた。

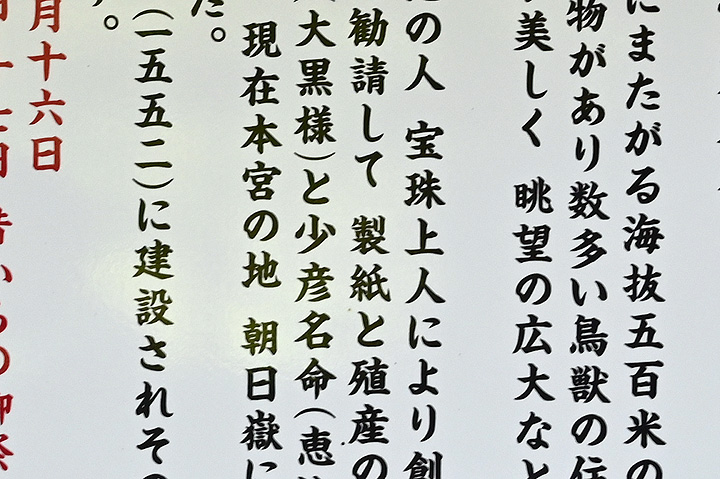

ちなみにこの宝珠上人は阿波国から製紙の技術を持ち込んだとされ、伝統産業である烏山和紙にその片鱗が伺える。神社の主祭神:天日鷲命は製紙業の神様ともされるので、勧請の動機としては殖産興業の側面もあったのかもしれない。

さてウンチクはそのあたりにして境内を進んでみよう。正面に鳥居が見え、右と左にそれぞれ社務所がある。実はこの境内には栃木県/茨城県の県境が通っていて、社務所も栃木側(写真左)/茨城側(写真右)にそれぞれある。参拝者の半分くらいは、この境内を通る県境の面白さを見る為に来ているようだ。

うむ、たしかに参道のど真ん中に県境の標識があるな(笑)

県境の状況はこんな感じで、かつては常陸国(茨城県)と下野国(栃木県)をつなく古道がここを通っていた。神社の建物にはいくらか変遷があり、元々は図中の本宮の位置に神社があり、戦国中期に現在の鷲子山上神社の社殿が建ち、のちにまた古い建屋の位置に本宮が改めて建立されている。

下野側の住民であった宝珠上人が創建したにもかかわらず神社の入口が茨城県側の鷲子になった経緯については、明瞭な記録は無い。ただ当時の常陸国は朝廷の東国経営の中心として大国として扱われ、皇族が国司を務める親王任国でもあったので、ステータスは下野より高かった。「下野国の神社です」 というよりは 「常陸国の神社です」 という名乗りをしたほうが通りは良かっただろう。

鳥居をくぐって一段上がると、お囃子の方々がチャンチキドンドンと演奏を披露していた。 GWの連休中はちょうど春の例大祭と重なるようで賑やかだ。 見ればときどき太鼓と笛の担当者が交代しており、一人で何役もこなせるマルチタレントであるらしい。

その先には、神社の象徴ともなっているフクロウの像があった。 当て字では "不苦労" となっていて縁起がよいとされている。

主祭神の天日鷲命との関係でいえば鷲のほうが適任じゃないのというツッコミをいれたいところだが(笑)、長い歴史の中で 鷲 ⇒ 鳥 とまるめた認識となり、結果的に梟(ふくろう) が神社のシンボルとなったらしい。 境内にはとにかくこのフクロウのモチーフが多く散在している。

■ 楼門

その先には江戸時代建立の楼門(重要文化財)がある。神社建築の文法からすると屋根下の装飾が未完成でいささか珍しい様式となっているそうだが、素人目にはわからない。

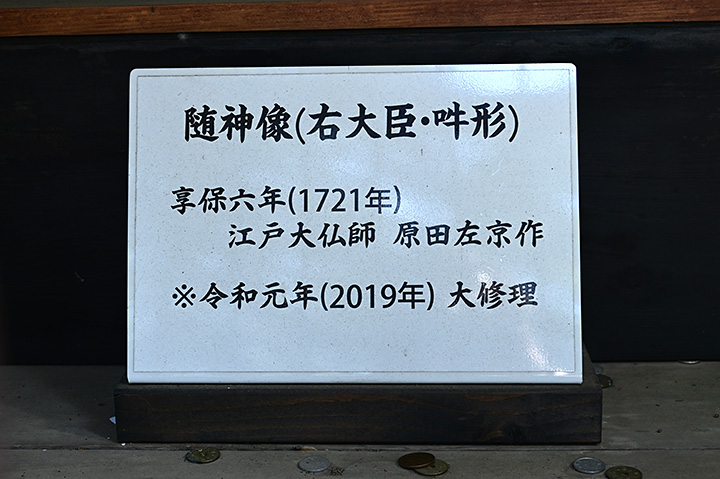

門の中では随神が阿形と吽形になっていた。狛犬や仁王像と同じで口を開けた阿(あ)と口を閉じた吽(うん)のセットで、これは梵語の最初と最後の文字に相当(アルファベットでいえばAとZ)し、古代インドでは世界の始まりと終わりを表すとされている。転じて宇宙のすべてを表現しているとの解釈もある。

古神道にはもともと印度思想の要素はない。これは仏教に付随して流入した要素がいつのまにか混淆していったものだ。狛犬も同様で、起源をたどれば古代インドの仏教寺院の守護として二体一対の獅子が置かれたものにたどり着く。社殿をもたない初期の古神道が仏教に対抗する形で "神社" としての形態を作り上げていく過程で、比較対象となった仏教寺院の要素が、図らずも神社建築に取り入れられていった。

実を言えばこの隋神像も、仏教寺院の仁王像(天部に属する仏教ファミリーの用心棒役)に対抗して置かれたもので、原初の古神道には存在していなかった。「寺に用心棒が居るなら、神社にも用心棒を置くことにしよう」 という対抗心で後付け設定されたものだから、この隋神には名前もなければ神話のエピソードもない。特に記紀神話にエピソードが無いということは、神様誕生の起源がそれ以降であることを示唆している。

まあこういう読み解き方をするのは 「無粋」 「身も蓋もない」 とか言われそうな気もするけれど(笑)、思索する自由くらいはあっても良いし、仏教に飲み込まれないよう創意工夫を重ねる神道史というのは筆者的には面白い題材だと思う。

さて楼門をくぐるとフクロウの石段なる階段が続いている。96段でフクロウの語呂には無理がありそうな気もするが 「往復すれば2回通るので2x96=フクロウ」 というかなり強引な語呂合わせであるらしい(笑) 見上げれば本殿/拝殿がみえる。…まあ、ツッコミはほどほどにして、登ってみよう。

■本殿/拝殿

そんな訳で96段を一気加勢に登り切り、「これだと単に苦労の階段じゃね?」 とかセルフツッコミをしながらもようやく山頂に到着した。 ここが拝殿になる。

標高1000mに満たない山ではあるけれど、深山の雰囲気の漂う良い境内だ。

とりあえず二礼二拍手一礼。 武運長久、招福万来、家庭円満、ついでに商売繁盛&札束満載……というのはちと過剰か、まあ願うだけなら罪にはならんだろう(笑)

山頂は20m四方くらいの狭い領域で、摂社末社がひしめいて古木も多い。これは千年杉と呼ばれる古木で、注連縄があるからには御神木であるようだ。 説明書によれば直径2.2m、外周7m であるらしい。

本稿の前段でも述べたけれども、この鷲子山の周辺は平均気温15℃ラインにあたっており、落葉広葉樹と照葉樹が混在して面白い樹相となっている。 植生分布に興味のない人には 「ナニソレ」 という感じになってしまうかもしれないが、人の手の入っていない自然の山林ではこの15℃ラインより低温側が紅葉のきれいに染まる木々が多く、山全体が美しく染まりやすい。

これより暖かい地域では冬季に葉を落とさない照葉樹が多くなってくるので、そもそも紅葉する樹が少なくなってしまう。そういうところでは神社仏閣や公園、街路樹など人為的に落葉樹が植樹されたところが紅葉スポットになりやすい。

さて山頂は極めたので北回りで降りてみよう。ここから先はちょっとした園地になっていて、散策路が続いている。 奥にちょこっと見えているのは摂社にあたる稲荷神社だ。

ちょうど稲荷神社の鞘堂(※)が開いていたので中の社殿を拝察。 神寂(かむさび)ていて 「何ごとのおはします」 感がなかなか良い。

※鞘堂(さやどう)とは神社の社殿が風雨、降雪等で痛まないように周囲を覆うように建てられるお堂のこと。

※「何ごとのおはしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぼるる」 は西行法師の詠んだ歌。 何が祀られている祠なのかわからないけれどありがたいものよ、というもので仏教僧でありながら野辺の神様に敬意をはらっているところが面白い。

山頂から社務所に戻る道はちょっとした園地になっていた。紫陽花が多く植えられているのだけれどまだ見頃には早く、花芽も出ていない。6月くらいに来るといい感じで散策できるかもしれないな。

あとはもう、とにかくフクロウのオブジェが沢山ある。よくみるとちょっと違う奴もいるのだが、まあ気にしてはいけない(笑)

■ 本宮

さてぐるりと一巡して社務所に戻った後、せっかくなので本宮を見ていくことにした。もともと鷲子山上神社は創建時にはここにあり、戦国時代後期の天文二十一年(1552)に現在の地に移転した経緯がある。移転はしたものの、元の神社も本宮と称して参拝の対象となっており、二重存在のようになっている。

本宮には巨大なフクロウの像がある。 なんだかマンガチックな意匠で 「もうちょっと伝統的で古風な感じにならなかったのかい」 とツッコミたいシロモノだが(笑)、これは鎮座1200年祭で寄付金を募ったところ予想外に潤沢な資金が集まってしまったので追加でつくられたものらしい。 資金が集まるのは神社の隆盛の証ともいえ、貧乏しているよりはずっといい。

余談になるが鷲子山上神社は書類上は栃木県側、茨城県側それぞれが別個になっていて宮司も2人いる。 現在は栃木県側の宮司が主に神社を運営し、祭事のときは茨城県側の宮司が仕事をするという分担になっているようだ。両者の関係は良好で主要な建物は共同所有という扱いになっている。 こういうなあなあの関係でゆるく協力しているという状態が、長続きする秘訣なのかもしれない。

そんな訳で、とくに何かスペクタクルな盛り上がりがあった訳ではないけれど、本日のミッションはクリアとなった。 帰路は一方通行の掟に従って下野側の下り参道で下山。相変わらずの狭い道で、とはいえこんな形でも千年街道が残っているということは凄いことだなと思ってみた。

■おまけ

神社を降りる前に茶屋で団子などを頂いてみた。何が入っているのかよく分からないけれど、ちょっと変わった風味で良かったでござる。

<おしまい>