2025.04.05 桜周遊:県央~県南方面(その2)

■ 栃木市へ

宇都宮の状況を確認した後は、さらに南下すべくふたたび東北自動車道に乗っていく。

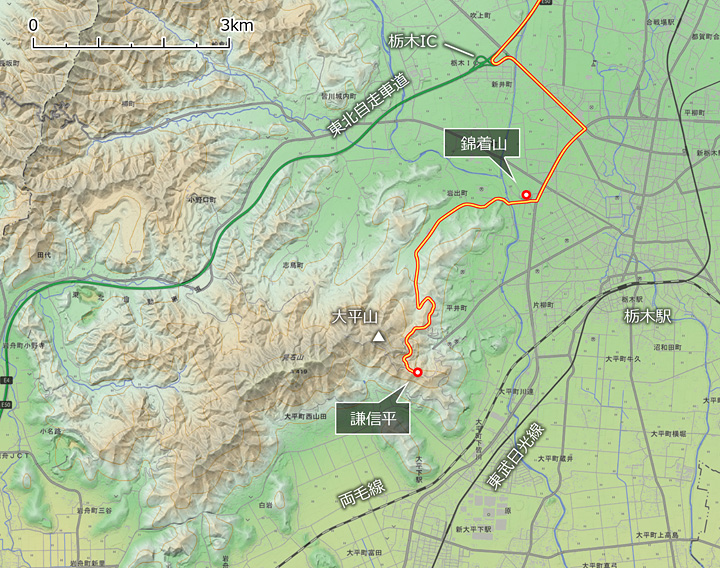

行先は 栃木IC を降りて約6km、定番の観光地である大平山だ。 実を言えば筆者はここには桜の時期に来たことは無く、事前リサーチもほぼしていない。しかしまあ細かいことは置いておいて、行ってみよう。

大平山方面にはICを降りてから R32 ⇒ r309 とシタミチを行く。 この付近は関東平野ではあるけれど日光山地の南端部に面しているので山が近い。

カーナビに従ってさらに r269 に乗り、大平山神社に向かっていく。この神社は大平山そのものを境内にしており、解説を読んでもご神体が何なのかは書いてないのだが、おそらく山そのものがご神体なのだろう。 やがて鳥居がみえてくる。ここが参道の起点(一の鳥居)で、鳥居の手前を流れる永野川が俗世と神域の境界らしい。

太平山神社は創建年代不詳の大変に古い神社で、社伝によれば人皇11代:垂仁天皇(3世紀頃?)の頃に大物主神、天目一大神が大平山に降臨したとされる。 平安時代になって慈覚大師(天台宗)が神社内に連祥院(仏寺)を立てて別当寺とした。

その神社に向かっていけば桜風景が見られる……と思っていたところ、なんと交通規制で鳥居の奥には入れないらしい。 見れば回り道をして山の向こう側から抜けてこい、との表記がある。 なんてこったい。

仕方がないので標識の指す方向へとたらいまわしのように誘導されていくと……あれれ? 元の道に戻されてしまうコースではないか(笑)

■ 錦着山

そんな訳で、標識に従って2kmほども後退していくと、桜の多く咲いている小山を発見した。山の名は錦着山という。 標高80m、外周600mほどで、見晴らしは良さそうなところだ。

大平山に向かう道路は超絶混雑中なのに、ここはほとんど人がおらず駐車場もガラガラだった。 隠れスポットみたいなところだな。 ちょっと寄ってみよう。

おお桜はいい感じでまさに見頃となっている。散っている花弁はほとんどなく、ちょうど満開を迎えたばかりのタイミングらしい。

回り道をしていなかったらこういうローカルスポットに気付くこともなかっただろう。 こういう発見があるから、寄り道もまた愉し。

さて背後で人の気配がしたので振り返ると、ハイキングのパーティらしい一行がやってきた。 引率者らしい人が 「こっちですよー」 などとやっている。 筆者は基本的に一人旅派なのだが、まあこういうスタイルも楽しそうではあるな。 話をきくとどうやら桜のトンネルとかいうスポットを通って来たらしい。ほほう。

そんなハイカー達の後を追って、遊歩道を登ってみることにした。

おやここには神社があるらしい。 よくあるパターンは山神を祀るものだが……

おや、鳥居の額をみると招魂社とある。 どうやら戦没者を祀っているところらしい。

招魂社は明治維新のときの戦没者を祀った社で、のちに護国神社となり、日清・日露戦争や大東亜戦争(太平洋戦争)の戦没者も祀られるようになった。このうち東京招魂社が靖国神社となり全国区の戦没者慰霊の場となったが、地元の英霊を祀ったローカルな護国神社もたくさんある。ここはそんな一社で、明治12年創建の "錦義山護国神社" というのが正式名称になる。

見れば日露戦争の碑などもあるな。かつては地元から出征した兵隊さんが戦死するとこういう碑が建った。 英霊の御霊の安らかならんことを。

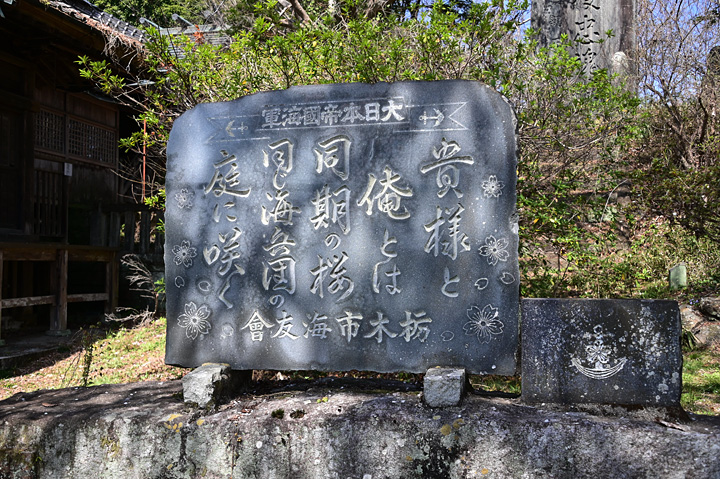

こちらは海軍の碑のようだ。同期の桜といえば軍歌の定番だが、元の歌詞は雑誌 「少女倶楽部」 に掲載された西條八十の詩である。当時の若い女性はこういうテイストにキュンと来ていたようで、今風にいえば寸止めのボーズラブのような世界感で兵隊さんを見ていたのかもしれない(なんだそれ)。

それはともかく、ここの桜は見事というほかない。

神社の社殿脇には日露戦争を記念してつくられた燈台があり、桜とともに見ごたえのある風景となっていた。 ちなみに Google の AI によれば "海のない内陸県に燈台はありません" ということだが嘘八百で(笑)、ちゃんとここには建っている。

※燈台は船舶用ではなく、慰霊のための燈火を灯すものらしい。

※ちなみに筆者の職場でもIT担当者がAI推しをしているのだが、質問しても嘘回答(笑)ばかりしてくるので筆者はAIなるものをまったく微塵も信頼していない。

■ ローカル偉人ここに在り

一通り神社を眺めたのちに神社の奥に進んでいくと、眼下の赤津川を見降ろすように胸像がひとつ建っていた。はて……地元のローカル偉人なのかな?

名をみると小根澤登馬雄とあった。昭和20年代に栃木市長を務めた人物で、当時洪水をよく起こしていた赤津川の治水事業を行い、水害を抑えた功労者らしい。どんなところにも地元愛に溢れた人はいるもので、この事業のおかげで栃木市の市街地は洪水の常襲地帯から脱却して発展できたという。

筆者の地元にも、文科省の歴史の教科書には載らないけれども地元民には知られたローカル偉人は幾人もいる。 こういう人々が小さいながらも評価され記憶に残っているというのは、きっと良いことなのだろう。

さて少々長居をしすぎたかもしれない。 それでは本来の目標地点であった大平山方面に向かってみるとするか。

<つづく>