2025.04.05 桜周遊:県央~県南方面(その3)

■ 桜のトンネル

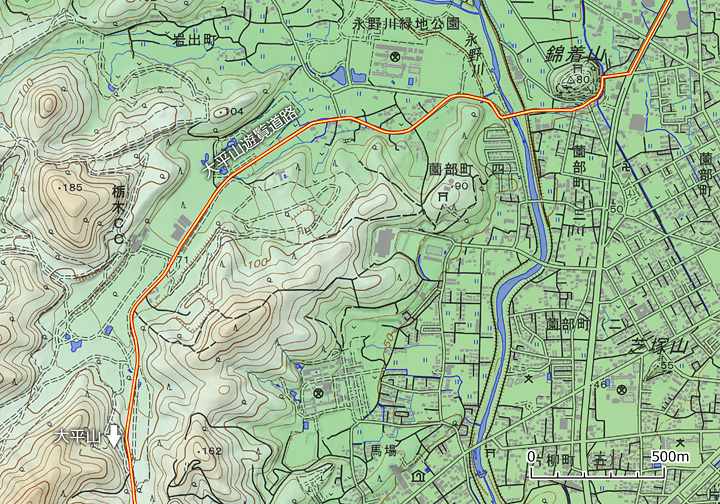

錦着山から西に向かい大平山方面に進むと、まもなく県立栃木工業高校の脇を抜ける。このあたりから先は大平山遊覧道路と呼ばれていて、昭和9年に開通した観光道路であるらしい。

戦前規格の道路なので路幅は4m程度しかないが、開通時には地元住民の勤労奉仕で7000本ほどの桜が植えられ、いまでは "桜のトンネル" の愛称で呼ばれている。 さきほど出会ったハイカーたちはここを通って来たらしい。

見ればたしかに桜並木が延々と続いている。 道路幅ぎりぎりまで木の根が張っているので道幅の拡張は難しそうだ。 ちなみにこの道路がつくられた昭和9年頃の自家用車の普及率は極めて低く(※)、民間人はほぼ徒歩で歩いたことだろう。

※戦前の自家用車は持ち主が運転するものではなく、クルマ本体以外に運転手1人+助手1人を雇う必要があったのでよほどのお金持ちでないと所有できなかった。

ちなみにこの道路には街灯は一切なく、夜間は通行止めになる。 一応アスファルトで舗装はしてあるし、自動車で走ることもできるのだが、運用としては登山道みたいな扱いになっているのが面白い。

おっ、見ればMTBな人がいるな。 ゆったりと桜を眺めるには自転車で走るくらいが丁度よさそうに思える。 実はこの桜のトンネル区間には駐車場がなく、停車できるほどの路肩スペースも無いので、いったんクルマで入ったらひたすら走り抜けるだけになってしまうのだ。

その一方で、徒歩移動の方々は実にゆったりと桜を愉しんでいる。こちらのほうが花見としてはよほど正しいように思える(笑) こんな風景が、ずっと続いていく。

さて平地から太平山の山裾を登っていくと、やがて渋滞に遭遇。太平山神社方面に分岐する道はまったく動いていなさそうだったので、遊覧道路に添って謙信平に向かっていく。……しかしそちらも渋滞。抜け道は無さそうで、しばし渋滞の缶詰め状態を過ごすことに。 これはまあ、オンシーズンの山岳道路では致し方ない。

■ 謙信平

なんだかんだで30分ほどで渋滞を抜け、謙信平の駐車場に誘導された。 普段は観光物産展の駐車場として使われているところで、もともと斜面の立地なので駐車可能台数はすくない。ちょうど昼時なので食事でもしていこうか。

ここは即席の座敷台がつくられていていい感じなのだが、こちらの席に座ると料理が出てくるまで30分~1時間ということなので、店内の座席で名物の団子とうどんを頂いた。こういうところではメニューを選ぶ基準は 「どれが早い?」 であって、いちいち逡巡している場合ではない(笑)

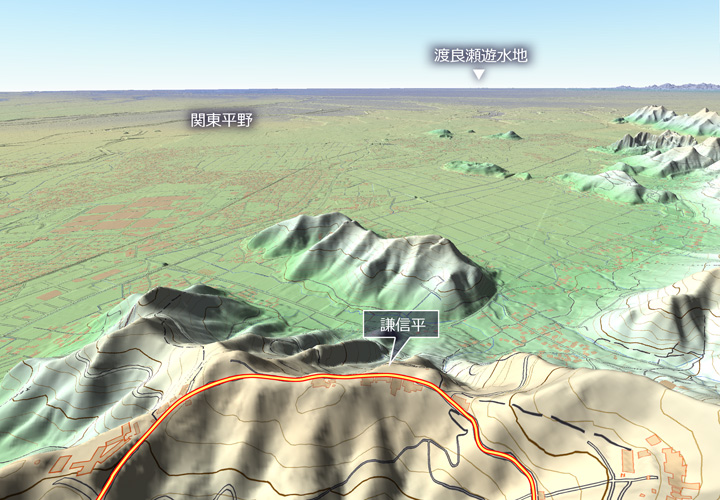

さてここで謙信平についていくらか説明しておこう。この付近は戦国時代の後半、越後の上杉謙信と小田原の北条氏康が関東平野北部の覇権をめぐって戦っていた最前線にあたる。上杉謙信というと武田信玄と戦った川中島の合戦ばかりが注目されるけれども、一応朝廷から関東管領の地位をもらっていて、関東の実効支配を進める北条家を抑える役回りも負っていた。そんなわけで上野~下野にも支配地が及んでいたのである。

やがて永禄11年(1568)、そんな中でも和議が成立し、謙信は自らの支配する関東の土地を視察にやってきた。大平山は関東平野を見渡すのにちょうどよい位置にあって、兵の駐屯地や訓練場として利用されたらしい。その際、謙信がここから関東平野を見渡してその広さに感心した、というのが謙信平の名の由来とされる。

ちなみに謙信の本拠地である越後国は今でこそ干拓が進んで広大な越後平野を擁しているものの、戦国の頃には "新潟" の名の通り広大な浅瀬の湾であった。日本海沿いには砂丘がひろがり、山側は豪雪地帯で、他国へ訪れるには海路を征くか山越えが必要であった。はるばる関東の大平山までやってきて、ここから見渡した関東平野は果たしてどう見えたことだろう。

ここから江戸湾までは80km、九十九里浜までが110kmほどになる。 その間、起伏はほとんどなく、標高20m以下の平野がひろびろと続く。奥行きが十数kmしかない越後平野の住民がこれを見たら、感嘆したであろうことは想像に難くない。

そんな平野をバックに、桜が咲いている。謙信の時代に桜の名所であったかは定かでないけれど、大平神社の周辺には桜が多い。遊覧道路添いの桜は勤労奉仕の産物であるのでわかりやすいが、道路から外れた山裾に咲く桜はおそらく自生のものだろう。

花の季節でなければ背景に溶け込んでそこに桜があることはわからない。年に一度、この季節にだけ桜色に染まることでそれが確認できる。 面白いものだな。

余談になるが上杉謙信がここを訪れたのは9月だったそうで、旧暦の9月は太陽暦では10月に相当するので紅葉の奔りの頃にあたっている。 雪が降る前に本拠地である越後に引き上げる必要もあり、桜の花見はおそらく出来なかっただろう。

幸い現代を生きる我々は、遊覧道路を通って簡単にここに至ることができる。戦国時代はここは修験の山で、山伏の通る細道くらいしかなかったことを思えば贅沢な話だ。

そんな風景を展望台から眺めながら缶コーヒーで一服。後方には渋滞の列がいるのであまり長居はせずに駐車場を出た。現代の花見は慌ただしいな(笑)

■ 遊覧道路を下る

下り路は、とくに渋滞もなくスムーズに通ることが出来た。遊覧道路は山を下って大平山神社の参道に合流するまでクネクネとつづいている。 桜並木も最後まで続いていて竜頭蛇尾にはなっていない。見事なものだ。

遊覧道路は全長5kmほどで、高低差も180m程度なので徒歩で踏破する人も多い。神社の参道を登って謙信平を経由、また参道までもどる簡単コースなら2kmしかなく、さらにお手軽だ。 渋滞にハマって 「駐車場はまだ空かないか~」 などとやっているくらいなら、さっさと歩いてしまうのが正解かもしれない。

神社参道まで戻ると、どこかで見たような渋滞の列(笑) が出来ていた。筆者が一の鳥居で誘導されたのは、これにハマるのを防止するために桜のトンネル方面に散らされた……というもののようだ。

遊覧道路はこの日は一方通行の制限があり、クルマで突っ込んできてしまうと二の鳥居脇の駐車場まで行ってドン詰まりになってしまう。首都圏の観光地というのは、なかなかに面倒なものだな。

<つづく>